Il libro su Mikailovka

Nel nostro Cimitero di guerra di Mikailovka.

Ai miei più cari figlioli, i Caduti e Dispersi nella campagna di Russia (1941-1943) ed ai miei carissimi Reduci della Legione “Tagliamento”.

Miei carissimi Reduci, legionari del 63° e del 79° Btg. CC.NN., fanti delle Armi Accompagnamento ed autieri dell’Autocentro, scadono esattamente in questi giorni d’agosto (8, 9, 10) i vent’anni da quando partimmo per la Campagna di Russia, alcuni di noi da Marmirolo, altri da S. Antonio Mantovano, altri da Volta Mantovana.

Noi ci incontreremo tra breve – io spero – per ricordare questa data, da cui ebbe inizio una mirabile storia di martirio e, possiamo affermarlo senza iattanza, di gloria. Ci raduneremo mossi da quel sentimento di fraternità che lega indissolubilmente coloro i quali hanno sofferto gomito a gomito tante prove ed affrontato insieme mille volte la morte.

Ci raduneremo soprattutto per ripetere i nomi e richiamarci alla memoria le gesta dei nostri indimenticabili Caduti e Dispersi. E speriamo che tutti sapranno riconoscere il pacifico diritto di ricordare e di pregare. Lasciate che una volta di più il vostro cappellano vi inviti ad un colpo d’ala di coraggio, di serenità e di poesia.

Se mai qualcuno vuole pavidamente ignorare o passare sotto silenzio o, peggio, irridere il sacrificio dei nostri Caduti e Dispersi e nostro, noi siamo abbastanza grandi di spirito per non restarne turbati.

Ho letto in questi giorni che forse ci verrà concesso di riavere ciò che resta delle ossa dei nostri Morti. Noi che fummo sempre cristianamente umani verso i Caduti russi (e verso i feriti ed i prigionieri russi), noi sospiriamo che ci sia concesso di andarle a raccogliere, quelle carissime ossa. Ci andremmo come ad un sacro pellegrinaggio.

Ma per ora ci è consentito di ritornare lassù soltanto col pensiero. Ed io mi propongo appunto, in queste pagine, di ripercorrere con voi le strade d’allora, di soffermarmi ad ogni luogo ove qualcuno dei nostri morì, di entrare – particolarmente – con voi nel nostro Cimitero di Mikailovka e narrare la storia di ogni fossa.

Non troverete, dunque, qui la storia della Legione, che ci attendiamo dal nostro bravo Avenati. Io non ho né la competenza né la documentazione per farla. E non troverete neppure la memoria di tutti i Caduti di Russia. Perché ignoro la sorte, o ne so qualcosa solo per sentito dire, di quanti caddero o rimasero dispersi dal luglio al dicembre 1942, quando io ero ormai rientrato in Patria. Chissà che il dotto Pappalepore o Margini o Cristofoli o Staffuzza o qualche altro, che abbia vissuto tutto il calvario della Legione, non si senta spronato a completare (e correggere) questi miei appunti!

Quel che leggerete, perciò, non sono che le impressioni, a volte sfocate o lacunose od inesatte, di un cappellano che vide ciò che vide, e lo vide dall’umile prospettiva del vostro sangue e dei «nostri» pidocchi. Con tanto affetto, il vostro ex-cappellano militare mons. Guglielmo Biasutti. Udine, 10 agosto 1961.

CAPITOLO I – Dalle Calabrie al fiume Dnieper.

A Crotone. Agli ultimi di novembre del 1940 me n’andavo, un giorno, da Udine a Gorizia in treno. Nello scompartimento dinanzi a me c’era una contadina di circa 50-60 anni, che teneva in braccio un bambinello di poco più che un anno. Il piccolo dormiva; e finché dormì tutto andò tranquillamente. Ma d’un tratto si svegliò; e, come spesso avviene, si mise a piangere.

La nonna s’adoperò dapprima in tutti i modi per quietarlo. Poi, non riuscendovi, quasi per scusarsi del fastidio che ci dava, prese a dire così: «È il figlio di mio figlio, alpino in Albania. Da parecchio tempo non abbiamo notizie di lui e sappiamo che laggiù le cose vanno male. Sono stata ad Udine, da un maresciallo del Distretto nostro amico di casa, per vedere se poteva darmi qualche informazione (la povera gente si arrampica dove può); ma non sapeva nulla neppure lui, e mi ha detto di sperare e di aspettare. Mio Dio, quanta pena per questi nostri figli! Quando sono piccoli, noi mamme siamo sempre in ansia per la loro salute. Ci si alza la notte, perché ci sembra che non respirino bene o perché si sono scoperti… Poi viene una cartolina precetto; e te lo portano via, il tuo figliolo, forse per mandarlo a morire. Pensavo: quando avrò cinquant’anni mi metterò finalmente quieta, a godermi i figli di mio figlio. Ed ora invece mi tocca ricominciare da capo. Mia nuora è pazza per il pensiero del marito. E tocca a me pensare anche al figlio del mio figlio. Poi, fra vent’anni forse, verrà una nuova cartolina precetto e me lo porteranno via anche lui…».

Io rimasi sconvolto da quelle parole. Ed appena rientrato a Udine presi la penna e scrissi al gen. Guzzoni, chiedendogli di essere arruolato e inviato quale cappellano in Albania.

Avevo dato, un anno prima, l’Istituto «Bearzi» per i fanciulli poveri ed abbandonati ai Salesiani. La guerra mi aveva già spopolato in buona parte la «Casa Ozanam» per gli uomini sperduti (uno dei quali morì in Grecia e fu decorato di medaglia d’oro; ed uno rimase disperso in Russia). Ero, dunque, libero. I miei giovani compaesani (di Forgaria del Friuli) eran quasi tutti della «Julia» in Albania. Perché non sarei dovuto andare a condividere le pene di chi più soffriva e più aveva bisogno di conforto? Il gen. Guzzoni, che un tempo era stato in Udine ed aveva più volte beneficato le mie Opere, mi rispose subito, approvando la mia decisione; e, infatti, dopo un certo tempo fui chiamato alla visita e dichiarato abile. Tuttavia la chiamata non arrivava mai. Sembra che sia stata frenata da Qualcuno, per un malinteso (io credo) affetto o riguardo.

Comunque, nel tardo pomeriggio del 21 febbraio 1941 (se non erro) ricevetti un telegramma da mons. Rufino, ispettore generale dei cappellani della milizia, con cui mi si ordinava di partire la notte stessa con la Legione 63a CC.NN. «Tagliamento», allora in partenza per le Calabrie. Mi presentai al Comando, dove, in verità, tra il serio ed il faceto, mi si disse: «Ahimè! E noi speravamo di partire senza prete».

Ottenuti alcuni giorni per prepararmi, raggiunsi la Legione a Crotone il 25 febbraio. Non senza essere passato per Roma, ove mi fece da guida il cappellano militare della «Julia» don Riccardo Travani, già mio scolaro ed ora arciprete della Metropolitana di Udine; e dove mi fu consegnato, al Comando dei cappellani militari, l’altarino da campo. E così, senza istruzioni ed esperienza, fui scaraventato nell’ambiente militare…

Devo confessare che nei primi tempi mi trovai un tantino a disagio. Ma a poco a poco riuscii ad affiatarmi, sia al Comando – particolarmente col comandante Vannata, già segretario del Ministro dei Trasporti – sia coi reparti. In questo fui favorito dal fatto che un battaglione era formato da Friulani – il 63° -, comandato dal l° seniore Ermacora Zuliani, detto «Mache», e dalla Compagnia mitraglieri di Piacenza, gente schietta e buona. L’altro battaglione, il 79°, era stato reclutato in Emilia, parte nella montagna (3a Cp) e parte nella pianura (1a e 2a), ed aveva per comandante il I° seniore Patroncini e dei carissimi ufficiali subalterni, coi quali e coi loro uomini fraternizzai ben presto. Piuttosto amari, per tradizione, con la «tonaca nera», gli Emiliani sono di grande spontaneità di cuore: e finirono per volermi bene quanto quelli della mia gente. Al 79° era incorporata una Compagnia di mitraglieri di Cuneo, comandata dal centurione Gentile, il quale era stato pretore di Latisana (Udine): gente in gamba e di buoni sentimenti religiosi.

Di Crotone ricorderò solamente due cose: l’una, che potei cavarmi la voglia, sentitissima fin da piccolo, di andare a cavallo, con non poco divertimento dei miei soldati, che in qualche occasione mi combinarono anche degli scherzetti per vedermi… capitombolare; l’altra che facemmo una bella Comunione pasquale, a cui partecipò l’80 per cento dei legionari.

Stemmo a Crotone circa un paio di mesi. Un giorno ci mettevano in allarme per partire per l’Africa, un giorno per raggiungere l’Albania. Ma non accadde nulla. Ebbi l’occasione di assistere allora negli estremi istanti, all’ospedale di Crotone, il primo soldato che morì fra le mie braccia: un fante, non del mio reparto, di Lecce.

Nella Calabria Orientale. Fummo quindi trasferiti a Spezzano Albanese, col comando, mentre i reparti si trovavano nella vicina S. Lorenzo. Qui rimase ferito incidentalmente, ma senza gravi conseguenze, il primo nostro milite; mentre a Spezzano avevo la gioia di ammettere al battesimo un altro milite.

Più tardi il Comando venne trasferito a Castrovillari, mentre il 79° fu dislocato in parte a Spezzano Terme ed il 63° Btg. a Cassano Jonio. A Cassano ricordano ancora le belle funzioni mariane del maggio, che facevamo nella Cattedrale, con l’accompagnamento della nostra bella fanfara. Ed a Cassano si ammalò di peritonite il nostro primo caduto, Dri Geminiano da Porpetto (Udine), che morì all’ospedale di Cosenza.

C’è ancora chi ricorda l’increscioso episodio al Caffè alla Stazione di Cosenza, dove alcuni borghesi non tollerarono il sommesso pianto della mamma di Geminiano. Cercai di spiegare e di placarli, dapprima, ma poi mi indignai per quella crudele insofferenza. E mancò poco non succedesse un grave tafferuglio, perché i miei soldati volevano buttare all’aria tutto. Furon calate le saracinesche ed un certo signore tentò di intimorirmi col solito: «Lei non sa chi sono io». Pare fosse un capoccia del fascio locale.

Finalmente ci arrivò l’ordine di trasferirei nella provincia di Mantova: la Legione «Tagliamento» era stata scelta quale formazione di assalto del C.S.I.R., che doveva partire per la Russia.

Destinazione «Russia». Nel frattempo il console Vannata ci aveva lasciati ed era stato sostituito per breve tempo da un altro console. A Marmirolo di Mantova trovammo il nostro comandante Nicchiarelli ed il vicecomandante Formica, che ci avrebbero poi guidato nella Campagna di Russia. Alla preparazione della Legione diede allora il contributo della sua esperienza il già famoso generale Diamanti.

E fu in questo periodo che a me capitò un grosso guaio. La domenica successiva al nostro arrivo a Marmirolo, celebrai la S. Messa in quel paese per il 63° Btg. ed a S. Antonio Mantovano per il 63° Btg. Armi Accompagnamento, comandato dal caro ed eroico col. Di Franco. Nel pomeriggio mi recai a cavallo a Volta Mantovana. A sera, rientrato nella canonica di Marmirolo, fui colto da febbre altissima. Non mi feci mai visitare e tentai di celarla. Pensavo fosse una febbre intestinale; e perciò mi stremai fino all’inverosimile con purghe e con clisteri. Quasi un anno dopo, soltanto, venne accertato che si trattava di febbre malarica, probabilmente presa in Calabria ed esplosa col mutamento di ambiente.

Vi accenno non per ragioni personali, ma perché quelle febbri mi costrinsero a prolungare assenze dal Comando e dai reparti in quel delicato periodo. Ed anche quando mi facevo vedere, come alla rivista passata da Mussolini a Mantova e dal principe Umberto a Marmirolo, ero in condizioni pietose, che mascheravo a fatica. Quella mia assenza non fu, a mio umile parere, senza danno. Se fossi stato presente avrei potuto interpretare e far comprendere l’anima e la poesia della Legione. Invece, e per la legittima preoccupazione, nel comando, della disciplina formale, e per la malaugurata influenza di qualcuno assolutamente incapace di senso poetico e spirituale e del tutto insensibile al valore delle relazioni umane, si venne a formare un clima alquanto amaro, che solo l’eroismo dei legionari di cinque mesi più tardi riuscì a chiarire.

Ricordo che un giorno, tra una sbornia e l’altra dei miei attacchi febbrili, mi recai alla mensa del Comando, nell’osteria «Al sole veccchio» di Marmirolo. Il discorso si svolse ad un certo momento in un determinato modo, tanto ch’io uscii a dire:

– Sono innamorato …

– Ehi, ehi, Cappellano – fece il gen. Diamanti – andate piano con queste confidenze!

– Sono innamorato – continuai – della mia Legione. I nostri ragazzi son buoni e bravi. E sapranno dimostrarlo quando verrà la loro volta. Per questo soffrirei un mondo, se non potessi partire con loro.

Ha ragione il Signore Gesù quando dice che bisogna soprattutto volersi bene. Sempre. Ma specialmente quando l’unione e l’affiatamento sono assolutamente necessari. È addirittura pazzesco andare verso i pericoli e verso la morte, se non si è un cuor solo ed un’anima sola, fusi dall’affetto e dalla fiducia. Ma lasciamo stare le prediche, utili od inutili che siano.

Tenni celate le mie febbri e non fui sottoposto alla prescritta visita di controllo. Alla fine, però, le mie assenze diedero nell’occhio. Ed io debbo ringraziare il capitano medico dotto Bertrandi, che mi fece ricoverare nell’Ospedale civile di Mantova, anziché nel militare. E qui mi sia lecito raccontare qualcosa che mi pare carino.

Le febbri mi avevano ridotto uno straccio; mi avevano, soprattutto, bruciato il sangue. Ed io, che ero sempre stato anemico, ero allora bianco come un lenzuolo. Come rimediare? Mandai il mio attendente, il caro Baulino, a comperarmi una di quelle pomate che usan le signore per farsi il brunito del soggiorno a mare; e mi feci replicati insistenti massaggi, tanto da acquistarmi una gloriosa tintarella.

Ma all’esame del sangue il dott. Dotto mi trovò solo 2.300.000 globuli rossi. «Impossibile! – disse il primario di allora – Lei si è sbagliato. Guardi che cera! Rifaccia l’esame». E l’esame ripetè quel che doveva ripetere.

Il 9 agosto Baulino mi disse che la Legione partiva il giorno dopo. Ed io uscii dall’ospedale. Il buon dott. Dotto mi disse che era una follia. «Ad ogni modo – consigliò – se può mangi fegato, magari crudo». E ne mangiai, poi, ogni volta che si macellava. Lo sanno bene i nostri addetti ai viveri.

Da Marmirolo al Dnieper. Partimmo, dunque, il 10 agosto; i battaglioni ci avevano preceduto l’8 e 9. E mi andò bene o abbastanza bene lungo il viaggio. Ebbi una buona scossa di febbre il 15, quando celebrai in una sosta sui Carpazi. E mi ubriacai di febbre sotto un cespuglio, a Trusesti, in Romania, accanto alla chiesa ortodossa. Ne ebbi poi altri attacchi ad Adshamka, prima del Dnieper; il 15 settembre sul Dnieper; il 12 ottobre a Mavrina presso Pawlograd. Poi mi lasciarono nell’inverno. E mi ripresero nel marzo 1942. Che febbri, amici miei!

Ma perché, allora, partii? Eroismo? Patriottismo? Una o due ragioni molto più semplici: che ormai m’ero attaccato ai miei ragazzi come l’edera al muro; e che non volevo scandalizzarli col ritirarmi da loro nel momento di maggior bisogno. Mi volevano bene: ma chi avrebbe cavato loro di testa che il Cappellano aveva avuto «fifa», se fossi rimasto?

Con una certa sorpresa debbo dire che non vidi nessuno del Comando cappellani; e che nessuno s’interessò del mio male, eccetto il cap. Bertrandi, che comprese e rispettò il mio desiderio di partire. Be’, lasciamo stare coteste malinconie. Ciò, spieghi, però, ai miei ragazzi perché mai io non li vidi più, per oltre un mese. Li rividi il 23 agosto ad un crocevia poco oltre Trusesti.

Avevamo avuto l’ordine di muoverei. E in quel punto, dinanzi alle macchine del Comando, sfilarono gli automezzi dei battaglioni. Al vedermi, i militi mi fecero festa, perché non sapevano neppure se fossi potuto partire. E poiché la cosa non era regolamentare, fui invitato a mettermi in disparte. E poi la lunga marcia di avvicinamento al fronte (chiedo scusa se la grafia dei toponimi che citerò d’ora innanzi non è esatta. Li ho scritti come meglio ho potuto).

Floresti; Bielzi (dove ebbi un interessante colloquio col comandante Nicchiarelli); ed il 24 agosto Pescianka, passaggio del Dniester, Oligopol; il 25 Balta e Krivoe Osero (pioggia); il 26 Koznepol, Perwomaisk, ed altri quaranta chilometri (l’antipatica sera del brodo sui fuochi); il 27 siamo nei pressi di Ladishinka; il 28 ci passano in rivista Mussolini e Hitler lungo la strada verso Uman; il 29, 30 e 31 agosto siamo a Gruskoje Selo, ove per la prima volta ci passa in rivista il gen. Marazzani, comandante della Divisione Celere, con cui poi dividemmo tanti sacrifici.

Qui ci vengono tolti gli automezzi, che serviranno per portare innanzi la Divisione «Torino»; e noi proseguiamo a piedi, attraversando Kirowo ed andando ad attendarci presso Balca. Il 2 settembre, infine, arriviamo ad Adshamka, a piedi; e lì ci fermeremo sino all’8 settembre, quando ci giungerà l’ordine di scendere sulle rive del Dnieper per dare il cambio alla Divisione Celere. Ad Adshamka nulla di singolare; per me il solito febbrone e per qualcuno due famigerate oche! Ah, quella mensa e quell’automezzo della mensa, che bisognava spingere a braccia, quando si impantanava nelle balke…

Piccole, qualche volta molto piccole, vicende della vita. Quella sera «delle oche», sotto un cielo stellatissimo, guardiamo dallo steccato delle scuole, dove ha sede il Comando, le fiamme di guerra sulle anse del Dnieper, laggiù… Ed io penso e parlo, con aperta tristezza, non della morte che aspetta tutti noi, che coglierà certamente alcuni di noi; ma della necessità di comprendereci, di stimarci e di volerci bene. I nostri uomini faranno il loro dovere! Ne sono sicuro. Dovremmo esserne tutti sicuri. È terribile dire ad un uomo: «Vieni a morire con me». O forse: «Va a morire». Ma un uomo può ascoltare anche un così assurdo incitamento, se tu lo stimi e lo ami…

Quando, sei mesi dopo, stavo facendo il Cimitero di Mikailowka, mi sentivo, certamente, il cuore gonfio. Ma confesso che sentivo pure una orgogliosa fierezza perché avevo sempre creduto nella salda, schietta, umile, semplice bontà e bravura dei miei ragazzi. Perché non posso dirli «miei»?

Il Cappellano militare è un poco come una mamma. Come una mamma che porta gelosamente nel cuore le memorie dei suoi figliuoli; e si compiace a ricordarli ed a lodarli di fronte alla gente. Così parlerò io dei «miei» ragazzi. Forse ciò non è molto militare; ma forse sì. Certamente è del tutto giustificabile, sul piano umano.

Tuttavia io oso affermare che l’affetto «materno» non mi farà abbellire la realtà. Non mi sarebbe possibile anche se lo volessi. Poiché la realtà fu tanto bella, che né parole né stile potrebbero farla migliorare. I «miei» ragazzi, infatti, combatterono come eroi e morirono come santi.

CAPITOLO II – Dallo schieramento sul Dnieper ai capisaldi di Natale (9 settembre – 7 dicembre 1941).

Il 9 settembre prendemmo posizione sulla riva destra del fiume Dnieper. E lo stesso giorno, a sera, assistevo per la prima volta un caduto in linea, il cap. art. Dominici Enrico da Tivoli. I battaglioni si schierarono nelle postazioni scavate nella sabbia e tra le giuncaglie ed i boschi, su una estensione di circa dieci chilometri, a sud – verso la città di Dniepropetrowski – il 79°, a nord – verso Petrikovka – il 63°. Il Comando si trovava alla metà dello schieramento, arretrato di poco dal fiume.

Il 10, a mezzogiorno, una granata ci stronca i nostri primi due caduti sul fronte: Scarpini Ugo di Aquileia (Udine) e Casali Igino da Pomponesco (Mantova), orfano di guerra, che stava aspettando la licenza illimitata.

Il giorno dopo, avevo appena finita la cerimonia della sepoltura di questi due cari figliuoli, ed il ten. Pappalepore, medico del 63°, ed io stavamo compilando il relativo processo verbale, che ci giunse notizia del ferimento di altri due militi, un trecento metri più in là. Lasciammo letteralmente cadere la penna sul foglio e ci precipitammo verso il luogo indicato.

I due feriti erano stati ricoverati in uno di quei piccoli sotterranei che si trovano nelle adiacenze delle case russe e servono per mettervi al riparo dal gelo invernale i raccolti agricoli. E lì assistetti ad una di quelle scene che – a raccontarle – non sembrano vere, ma costruite dalla fantasia e dalla retorica. Ma vi assicuro che è vera.

Cantava per non gemere.

Uno dei feriti aveva nome Sbaiz Francesco, che noi amici chiamavamo comunemente «Franz». Ed ecco il racconto della sua passione, come lo scrissi poco dopo, con i particolari ancor vivi nella memoria.

«Sbaiz Francesco non aveva un lamento. Quando lo avvicinai per dirgli una parola di conforto, mi rispose: – Vedete di lui, signor cappellano – ed accennava al compagno -; egli soffre più di me. Uno dei legionari presenti mi chiamò fuori e mi disse: – Signor Cappellano, fate attenzione allo Sbaiz che dev’essere molto grave, perché a volte delira. Infatti si mette di tanto in tanto a cantare…

Ritornato nel buco, mentre il dottore dava le disposizioni per il trasporto al posto di medicazione, m’accoccolai tra i due feriti per rivolgere or all’uno or all’altro una carezza od una parola. Ed ecco, sentii anch’io lo Sbaiz canticchiare. Mi chinai su di lui; aveva gli occhi chiusi ed i denti serrati ed il viso gli si contraeva come per una morsa di spasimo. Tra le labbra violacee usciva una lenta nenia, mentre il corpo aveva a tratti dei brividi o dei sussulti.

Allora capii perché cantasse così. Non delirava, no. Aspettai che si quietasse e poi lo chiamai: -Franz! Aprì subito gli occhi e mi guardò. – Soffri molto? – gli chiesi. – Oh riesco a tener duro, signor Cappellano – rispose -. Non preoccupatevi per me. Confortate Alcide…

Avevo capito bene. Non delirava! Canticchiava così quando il dolore si faceva violento: e allora l’urlo, che gli sarebbe scoppiato dal petto, dominato dalla sua potente volontà, si trasformava in canto. Cantava per non urlare, per non gemere: sfogava il dolore nel canto…

Lo Sbaiz era ferito a tutte due le gambe: aveva però una scheggia anche nell’addome. Pensammo, perciò, di barellare lui per primo. Ma non ci fu possibile. Tanto egli protestò ed insistette affinché ci occupassimo anzitutto del compagno, che dovemmo accontentarlo. La stessa gara, eroica ed affettuosa, di cedere il primo posto all’amico, si ripetè al momento della medicazione, ma stavolta il medico s’impose.

Mentre il dottore gli estraeva le schegge e gli drenava le ferite con spietata saggezza, irrorando la carne viva d’abbondante tintura d’iodio e ficcando la garza fuor per fuori nelle membra lacerate, lo Sbaiz ripetè di quando in quando il suo cantilenare, ma lamento non gli sfuggì. Diceva solo: – Mi dispiace di dovermene andare dalla linea così presto, senza aver fatto nulla.

Poiché era quello soltanto il secondo giorno del nostro schieramento sulla linea del fuoco. Noi gli dicevamo: – Ma tu hai fatto tutto quel che hai potuto fare e che t’è stato comandato. Non angustiarti, dunque. E lui: – È un conforto piuttosto magro. In realtà non ho fatto nulla; e già me ne vado via, mentre voi restate qui a combattere.

Arrivò l’autoambulanza. Mentre lo caricavamo e gli dicevamo addio, egli continuava a dire: – Compagni, mi dispiace di lasciarvi, mi dispiace di lasciarvi.

Non la ferita, ma il distacco dai camerati ed il forzato abbandono del combattimento gli mettevano negli occhi le prime lacrime. All’ospedale da campo quanti l’avvicinarono furono testimoni, per i cinque giorni che sopravisse, della sua meravigliosa forza d’animo e del suo insuperabile attaccamento al reparto. – Come stanno i compagni? Che cosa fa il battaglione? L’avete dura laggiù? Così domandava a quelli dei nostri che poterono visitarlo. E pregava così i medici: – Guaritemi presto! Voglio ritornare al mio battaglione, voglio tornare tra i miei compagni.

E quando le fiamme violente della febbre ebbero bruciato tutto il mondo della coscienza, di sopra gli abissi del delirio un’idea brillava ancora come stella, una voce ancor suonava con un’insistenza tragicamente solenne. – Voglio tornare al battaglione. Lasciatemi tornare al battaglione.

E tentava di sollevarsi dal letto per andarsene in linea, moribondo indomato: a fatica poterono trattenerlo gli infermieri. Solo la morte riuscì a spegnerne la sublime volontà, e ad inchiodarne le membra generose nell’estrema quiete.

Gli altri Caduti sul Dnieper.

Il 13 settembre immolava la sua giovinezza l’autiere Marin Dino, che imporporava del primo sangue il libro storico dei carissimi e valorosi commilitoni dell’Autocentro dell’Esercito, addetti agli automezzi della Legione. La sua macchina era stata colpita da una granata ed era in fiamme. E lui, mentre ammoniva gli altri a tenersi lontani, s’affannava a tentar di mettere in salvo quanto poteva, quando lo scoppio lo squarciò.

Il 17 moriva all’ospedale Fornaciari Mario del 79°, ferito qualche giorno prima. Io non lo potei assistere, perché venne colpito lontano da me ed avviato subito nelle retrovie. Ma so, dalle testimonianze di chi lo vide ferito, in linea, e poi moribondo all’ospedaletto da campo, che morì da bravo.

Nelle prime ore del 24, l’ultimo giorno che restammo sul Dnieper, un colpo di mortaio stroncava il buon Folloni Gino, mentre era in perlustrazione quasi ai bordi del fiume. Ricordo ancora il dolore della vedova quando nel 1943 fui a Reggio Emilia e visitai parecchie famiglie dei Caduti del 79°. Purtroppo “io” ero tornato e “lui” no.

E passarono così i nostri quindici giorni sul Dnieper; sotto il tiro delle artiglierie russe dall’altra sponda e sotto il tiro dei cecchini, particolarmente insidiosi in certe svolte della strada di acciottolato, su cui vegliavano implacabili coi loro fucili a cannocchiale. Ma ecco alcune note di quei giorni, tratte dal diario di un nostro caduto piacentino, morto poi a Woroscilowa.

«14 Settembre – Tutta la notte forte duello di artiglieria. È sufficiente sporgersi perché ti sparino col moschetto o con mortai. Sono venuti a prendere i nomi di volontari per una perlustrazione sull’altra sponda del Dnieper. Io ci vado.

«15 Settembre – … Dal giorno che sono partito non ho ancora mangiato un pasto abbastanza. Ora ci danno mezza razione di tutto a persona. Dicevano che quando eravamo al fronte non ci mancava nulla. Credevo di soffrire di più per il fumare. Ogni tanto guardo le fotografie dei miei cari. Oggi sento una grande nostalgia e un nodo mi sale alla gola…

«16 Settembre – Nulla di nuovo. Pane nero che sembra crusca; tutto bruciato, pasta dentro. Si mangia pomodoro, cetrioli e cipolle senza condirle, con il pane. Companatico niente. Solo un po’ di minestrone.

«18 Settembre – È 9 giorni che non fumo.

«23 Settembre – Finalmente le sigarette … Arrivate notizie dai miei cari.

«24 Settembre – Abbiamo fatto lo spostamento sotto il bombardamento: 4 morti ed 8 feriti, alcuni molto gravi. Attendati fra due colline, si aspetta l’ordine di passare il Dnieper. Ci cannoneggiano sempre. Penso sul serio se andrò ancora a casa. Ne dubito molto…

Per parte mia, quei giorni ebbi due guai. Un attacco di malaria, il 15, che mi colse mentre mi trovavo in visita alla 3a Cp. del 79°. Riuscii a trascinarmi indietro per un qualche centinaio di metri; ma poi dovetti stendermi a terra, nella prateria. Di sopra passavano le granate, ma non avevo tempo di badarci; e sotto a me c’eran mine collegate con sottili fili crinosi, ma me ne accorsi solo quando cessò la febbre. Più doloroso, infine, uno strano ordine: non avrei dovuto recarmi in linea tra i miei soldati. Presi la penna e scrissi al Cappellano Capo, ora mons. Pintonello, arcivescovo castrense, pregandolo di mutarmi di reparto (lo feci ancora, più tardi). Ed intanto continuai a fare il mio piccolo dovere, come prima. Non riuscivo a capire che un cappellano militare dovesse starsene al Comando e non in mezzo ai militi. Ricordavo le parole di un famoso oratore, cappellano militare della guerra del 1915-18, il Padre Bevilacqua, oratoriano. Le avevo sentite da ragazzo, nel 1921. «Dicono: “Abbasso i preti!” Ed hanno ragione: i preti devono sempre stare in basso: col popolo, coi poveri, con chi soffre». Mi erano piaciute, e mi piacciono ancora.

Un giorno, il 22, ebbi veramente paura. Capitò d’improvviso al Comando lo «starosta» o sindaco del villaggio; e mi disse che un chilometro più su un nostro soldato era morto nella colluttazione con una ragazza. Corsi affannato e sconvolto. Ma non era uno dei nostri; era un olandese, incorporato nelle SS germaniche. Grazie a Dio, i nostri soldati non hanno mai commesso violenze o rapine; salvo, ma di rado, la razzia di qualche gallina, che ordinariamente pagavano o con sigarette o con marchi.

Il diario del Caduto, che ho citato più sopra, accenna al sanguinoso episodio, accaduto durante la marcia di spostamento del 25 settembre. Una granata colpì un palo e la rosa mortale delle schegge uccise a grappolo Zuttion Severino e Peresson Antonio, amici inseparabili anche nella morte, Bariviera Luigi e De Ponte Luigi. Nove altri rimasero feriti più o meno gravemente: uno di essi, Pirusel Edoardo, morì poche ore dopo.

Comandava quella squadra il bravo Carlet, che vidi steso ai bordi della pista coi malleoli sanguinanti. Volle che fossero raccolti e curati dapprima tutti i suoi uomini. E quando fu portato anche lui al posto di medicazione, messo su all’aperto in una piega del vallone ad ovest di Diewka Ftoroi, si preoccupava degli altri feriti e li incoraggiava: «Voi mi chiamavate – diceva – ma io non potevo aiutarvi…». Tutti questi Caduti sono rimasti sepolti sulla destra del Dnieper, nelle fosse che scavammo noi o nei cimiteri degli ospedali. Non so se più tardi vennero raccolti nel grande cimitero di Dniepropetrowski.

Dal Dnieper a Pawlograd.

Il 26 settembre, sotto il tiro dell’artiglieria russa, passammo il fiume Dnieper, sul ponte della ferrovia, di cui eran state fatte saltare alcune arcate: nelle fratture bisognava scendere alla passerella, che i nostri bravi pontieri avevan gettato sul pelo dell’acqua. Passato il fiume, ci avviamo verso una linea provvisoria, per dare il cambio alle Schutzstaffeln germaniche del Westland.

C’è lì un boschetto tutto disseminato di postazioni russe, dove le nostre artiglierie hanno fatto un’orrenda strage. In quel luogo il 27 rimangono feriti nove uomini delle AA, tra cui due sottotenenti; ma uno solo in modo grave, il fante Milani Elenio, che ha una gamba fratturata. E nello stesso luogo, nel pomeriggio del 28, il vcsq. De Roia Leonardo da Cordenons, urtando contro un fucile seminteraato, ne provoca la partenza di un colpo, che gli permette solo di gridare «Mamma». Sul grilletto di quel fucile era irrigidito, come scoprimmo, il dito di un soldato russo ucciso. Seppellisco il De Roia a Kapusino di Kamenka, presso un trivio.

Intanto la Legione avanzava a Mogila Dolgaja, dove la mattina del 29, in uno scontro di pattuglia, cade Colautti Giovanni e sono feriti altri due dei nostri. I russi lasciano quattro uomini sul terreno, tra cui un ufficiale, e tre prigionieri.

A sera arriviamo a Novosiolka, dove sosteremo fino al 3 ottobre. Qui dò sepoltura ad un soldato russo: Makarov Ivan Ossipovic da Staniza Kalzazai nella regione di Novosibirski. Molti prigionieri in questi giorni. La Legione ha avuto, fin qui, dodici morti e trentacinque feriti.

Il 3 ottobre ci trasferiamo a Lomonka di Kamenka, dove il giorno dopo, alle quattro del pomeriggio ci passa in rivista il gen. Messe, comandante del C.S.I.R. Il 5 ottobre la Legione viene per così dire smembrata. Avevamo operato sino allora alle dipendenze della Divisione «Torino ». In quel giorno il 63° Btg. entra a far parte di un Nucleo motorizzato di C.d’A. alle dipendenze della Divisione «Pasubio». Il Comando Legione ed il 79° rimasero invece a Lomonka fino all’8. Non potei seguire quindi le vicende del 63° in quei giorni.

Il diario del mitragliere piacentino caduto parla di freddo, fame e fatiche. Ecco, per esempio, la nota dell’ll ottobre: «Di guardia tutta la notte con un vento fortissimo e freddissimo. È una vita che non so se potrò resistere. Non c’è altro che la protezione della Madonna che non mi fa ammalare. Da giorni che non ricevo posta dei miei cari… Abbiamo i russi a 300 metri. Nella notte scontri con pattuglie. Sull’imbrunire vento freddo con neve. Sono in postazione in aperta campagna, in attesa di spostarsi ancora…».

In quei giorni il 63° perdette tre uomini ed ebbe ventidue feriti. Passon Gino venne ucciso il 10 mentre stava portando il rancio. L’11 alcune granate colpirono gli automezzi, incendiandone alcuni. In quell’occasione venne completamente distrutta la fanfara, che i nostri bravi Fritz e Del Bianco avevano sempre curata con tanto amore. Insieme con gli strumenti della fanfara furono colpiti a morte Pisaroni Sincero e Parigi Carlo. Pisaroni, che nella chiesa di Spezzzano Albanese accompagnava all’harmonium il canto delle laudi mariane e dell’inno del legionario e che dovunque s’andasse cercava in primo luogo un pianoforte per riempirsi il cuore di musica. E Parigi, dalla bella voce tenorile, che mi par ancora di sentire, come in quel mattino di giugno, quando – zaino in spalla – salivamo cantando per la strada che da Spezzano porta a Castrovillari.

Nel frattempo la Legione era stata inclusa in una formazione detta Colonna Garelli, dal nome di un colonnello, già comandante di truppe coloniali. Partimmo da Lomonka la mattina dell’8 coi nostri automezzi.

Attraversammo Novomoskowsk ed oltrepassammo Elisavetovka. Un contrordine del C.S.I.R. ci fa mutare orientamento, e ci dirigiamo verso Snamenka, dove giungiamo all’imbrunire. A notte riparrtiamo ed arriviamo a Dimitrievka, dove dobbiamo dare il cambio ad un Btg. tedesco. Nella marcia abbiamo quattro feriti per incidenti, di cui uno piuttosto grave. A mezzanotte precisa, col furiere Uccelli della Ia del 79° arrivo al Btg. tedesco, dove il maggiore Kramer ci regala una bottiglia di vodka, la prima che assaggiai: buona!

Il 9 siamo in postazione, poco lontano da un grande vallo anticarro, che i russi hanno scavato nella piana più in basso. Le artiglierie russe ci irrorano di granate, ma abbiamo solo tre feriti delle AA. Quest’oggi sento per la prima volta una buona parola. La mattina del 10 attacchiamo. Ma i russi s’erano ritirati nella notte ed il vallo è del tutto sguarnito. Un disegno del Beltrame su «La Domenica del Corriere», che illustra quell’azione, ha pregi artistici, ma niente affatto storici. La Legione si conquistò tanta gloria reale da poter dare di frego alle leggende.

Quel giorno entrai solo soletto in Mishiritz, mentre il centurione Mengoli mi contemplava col suo binocolo. Quando la gente seppe che eravamo italiani e non tedeschi, uscì dalle case e ci ricolmò di gentilezze e di doni: pane, latte, uova.

Procedemmo verso Mavrina. Oltrepassato il paese, uscimmo allo scoperto verso una vallata. Sulla nostra destra, presso un ponte, un nucleo russo resisteva ancora. Avanzai nella piana per indurli alla resa. Fu allora che una sventagliata di mitraglia mi fece buttare a terra. E le uova rotolarono fuori dal tascapane. Ma le raccolsi tutte, prima di ritornare sul ciglio, dove la 2a Cp. si era ormai schierata a difesa. E quella sera ci facemmo una bella frittata. Avemmo solo due feriti nella 2a Cp. del 79°.

Alle 5.30 dell’11 attacchiamo verso Pavlograd ed alle 6.45 siamo già alla linea ferroviaria, che era l’obiettivo del nostro reparto. I tedeschi, arrivati dopo, si seccarono. E mentre essi fanno la bella figura entrando nella città, noi veniamo rinviati a Mavrina. Durante l’attacco avemmo cinque feriti, di cui nessuno grave. Bigi Vittorio, ferito alla coscia, si preoccupa per la marmellata, che portava per tutta la squadra. Mengoli è stato bravissimo.

Il 12 ed il 13 restiamo a Mavrina, dove mi sciroppo uno dei miei attacchi febbrili. Nevica. Il 14 entriamo anche noi a Pavlograd, dove resteremo fino al pomeriggio del 16. Qui si riunisce a noi il 63° Btg.

Del soggiorno a Pawlograd amo dimenticare l’unico episodio poco chiaro di «partisans», in cui però i nostri non ebbero che una parte secondaria: attore principale ne fu un russo bianco, che era stato aggregato a noi quale interprete.

Da Pawlograd a Gorlovka.

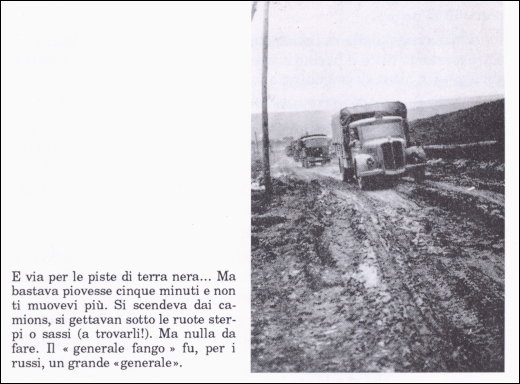

Dal 16 ottobre all’11 novembre trascorre un periodo grigio senza storia. Soltanto marcia di inseguimento, ora con gli automezzi, ora a piedi. E soltanto freddo e fango, il terribile fango («grias») ucraino, che blocca l’avanzata.

Attraversiamo o sostiamo nelle seguenti località: Nicolaitz di Nicolajewa (17), Vladimirovka (18), Ivanovka (19), Podgoronie (20-27, di dove si fa un’azione a vuoto verso presunte forze russe nella Balka Orekova), Slavianka (28), Sergievka (29-31, dove dormo e mi assidero in una auto assieme col povero Tomasetti), Griscino Villlaggio (1 e 2 novembre), Griscino città o Griscinograd, detta pure Krasnarmiertz (3-5, dove assisto all’apertura di una «molitva hata» o casa della preghiera, fatta da un venerando pope, Drahasinski Procopi Timofeievic), Novoeconomiceski (5), Golitzinova (6-10). Di questo periodo ecco che cosa scrive il mitragliere caduto sul suo diario:

«21 Ottobre – Dormito sotto la tenda. Vento. Siamo fermi a causa del pantano.

«22 Ottobre – Siamo sempre fermi e piove molto forte…

«23 Ottobre – Dormito con l’acqua che passa sotto le reni. Stiamo andando all’attacco di un centro di fuoco. Sarà come Dio vorrà. Spero sempre nella Madonna. Siamo andati tutto il giorno, tra andare e venire, e non abbiamo trovato niente. Molto male ai piedi.

«24 Ottobre – Dormito sul camion. Vento molto freddo. Sono infangato da giorni fino agli occhi. Credo di avere i pidocchi…

«6 Novembre – Sofferto molto freddo… Piove forte.

«7 Novembre – Dormito in terra in una casa. Piove dirottamente.

«9 Novembre – Dormito in casa. Messa al campo. Fatti bollire i panni e le maglie perché ho i pidocchi. Lavato tutto il dopo pranzo. Tempesta di neve.

«10 Novembre – … Cucito tutto il giorno i panni».

Durante quel grigio periodo feci anche una singolare esperienza, che dopo tutto meritava fatta. Vidi di striscio come si formano a volte le proposte per le ricompense al valore. L’11 novembre, alle 5.30 ci muovemmo a piedi. Attraversammo Nitailovka e Merscinki e sostammo a Ismailovka, detta pure Pervomaika. Di qui ripartiamo alle 16 e marciamo a piedi fino a Iutsovo, dove arriviamo alle 19. Diciamo il Rosario. Alle 21.30 ripartiamo con automezzi della Celere. Bisogna accorrere a Gorlovka, per tentare di liberare la Colonna Chiaramonti della «Pasubio», che era rimasta circondata in Nichitovka.

Arriviamo alle prime case di Gorlovka alle 4 del mattino del 12. E di qui, verso le tre del pomeriggio, ci muoviamo a piedi verso la prima linea, alla periferia nord-est della città, per dare il cambio ai bersaglieri del 3° Rgt. Accorro e mi imbatto in alcuni ufficiali, di cui uno è un colonnello. È il colonnello Carretto, che appena mi vede la croce rossa sul petto, mi domanda: – Lei di che reparto è? – Della Legione «Tagliamento», signor colonnello. – Oh, finalmente! – dice – Sia lodato Iddio! – E mi stringe calorosamente la mano.

È quasi sera. Mentre i nostri legionari corrono a prendere quota, io mi precipito verso alcuni bersaglieri feriti; altri bersaglieri arrivano stremati o feriti da un attacco contro il cerchio russo di Nichitovka. Faccio quel che posso per confortarli e dò l’assoluzione ai più gravi.

Poco dopo, nel buio, il col. Carretto è ancora accanto a me. Ma non mi riconosce.

– Chi è lei? – chiede.

– Sono il cappellano della «Tagliamento» – rispondo.

– Ah, grazie, grazie – soggiunge -. Poveri i miei ragazzi!

Lui ed i bersaglieri temevano che il loro attacco non fosse riuscito e che i russi muovessero al contrattacco. Invece il sacrificio non era stato vano. La Colonna Chiaramonti quella notte potè disincagliarsi dalla morsa che l’aveva rinchiusa per più giorni. Una bufera di neve ci diede poco dopo il benvenuto. E lì la Legione restò schierata in linea fino al 27 novembre.

Il 17 morirono, per uno stesso colpo di mortaio, Manghi Giuseppe e Salati Manfredo. Li portai a seppellire all’ingresso di Gorlovka, accanto ad alcuni caduti dell’80° Rgt. Fanteria. Ma poi, mettendo a posto le povere cose che avevo cavato dalle loro tasche, trovai nel portafoglio di Manghi Giuseppe da Villa Gavazza di Reggio Emilia una tessera dell’Associazione giovanile cattolica e la fotografia della sua fidanzata. Sul rovescio di questa era scritto: «Se dovessi morire prego i miei compagni di mettermi questa fotografia sul cuore. Grazie!

Ed io fui triste perché l’avevo ormai sepolto e non potevo esaudire quell’estremo e caro desiderio. Ma quando, alcuni giorni più tardi, altri compagni lo seguirono nel martirio e nella gloria, pensai di raccogliere tutti i caduti della Legione affinché riposassero insieme come insieme avevano combattuto. Perciò esumai il Manghi e fu con viva commozione che deposi sul suo petto la piccola foto ch’egli aveva desiderato di portare con sé oltre la morte. Se non l’avessi potuto fare, quel «grazie» mi sarebbe suonato come un rimprovero; ora invece mi pareva che quell’ottimo figliolo me lo dicesse davvero, piano piano, nel cuore. E, più felice, egli mi pareva rimettersi a dormire un sonno tranquillo.

Il 18 novembre la la Cp. del 79° ebbe l’ordine di saggiare lo schieramento russo dinanzi a Nichitovka. Era il primo pomeriggio. Sereno e sole in cielo, un candido manto di neve in terra. Immaginarsi se non divennero subito facile oggetto del tiro delle mitragliatrici e dei mortai. Il cent. Avenati ed io accorremmo dal Comando. E a poco a poco gli uomini riuscirono a rientrare. Quelli della 3a del 79° si fecero delle belle risate allora, per una certa paletta che, rientrando, mi misi a scudo sulle basse terga. Ma si ha un bel dire: puoi aver fatto prodezze, ma se torni ferito lì, ti dan la baia.

Avemmo quel giorno ventiquattro feriti. Li portai alla più vicina sezione di sanità. Sei vengono messi in una stanza, mentre i due più gravi – due capisquadra – sono portati immediatamente nella vicina sala di operazione.

Uno è Tagliavini Otello di Poviglio in quel di Reggio Emilia. Mi chino su di lui:

– Coraggio, Tagliavini.

Non si lamenta. Pensa certamente alla creatura che ha a casa e sul volto si stende una accorata tristezza. Ma si riprende subito e sussurra:

– Sia fatta la volontà di Dio. Sa di morire.

L’altro è il caposquadra C. Tre pallottole gli hanno perforato il fianco sinistro.

– Abbi fede! – gli dico – Fede in Dio e fede nella guarigione. Se tu credi di guarire, lo spirito aiuterà la carne.

– Sono certo di guarire, signor cappellano – mi risponde -. Ho tre angioletti a casa che pregano per me.

E sorride. È talmente sereno e coraggioso, lì sul tavolo operatorio, che i chirurgi stessi ne sono sorpresi.

Nella stanza vicina si leva un canto. La bella voce tenorile, fresca e vibrata, sgombra di tristezza quelle stanze d’ospedale. Il capitano medico domanda:

– Chi è che canta?

Un infermiere corre a vedere e informa:

– È quella camicia nera che ha il malleolo fratturato.

Dico: – Vedete come sanno soffrire i miei legionari. E se vedeste come sanno combattere!

Ma non erano rientrati tutti; cinque o sei mancavano, e temevamo fossero rimasti, morti o feriti, sul terreno. Quando a sera chiesi dei volontari per andare a ricercarli, bisognò respingerne molti. Andammo Tonolini ed io con sei uomini. Percorremmo tutto il terreno, a ventaglio, fino a sentire le voci dei russi, che parlottavano nelle loro postazioni; ma non trovammo nessuno. Al ritorno, però, sapemmo che erano rientrati tutti, e salvi, da un fosso più ad ovest. Vennero ricuperate però tre salme di bersaglieri ed una di un fante dell’80° Rgt.

Ed infine il 24 novembre un colpo di mortaio colpì nella stessa postazione Pisa Umberto e Bagnoli Vincenzo. Il povero Pisa non ebbe che il tempo di gridare: «Dio, mamma!». Bagnoli sopravvisse poco più di un’ora. Una scheggia gli era penetrata dalla regione lombare destra ed attraversando tutto il bacino era arrivata a fior di pelle sulla coscia sinistra. Un’altra gli era entrata in cavità sotto la scapola destra.

Gli dissi, quando ancor non avevo visto lo scempio delle ferite:

– Coraggio, Bagnoli! Raccomandati con me alla Madonna e poi se guarirai andremo insieme a Castelmonte (località sopra Cividale del Friuli ove è un Santuario).

– No – rispose -. Andremo alla Madonna delle Grazie in Udine; sono uso andare lì.

– Va bene – consentii – andremo lì.

Ma, quando lo spogliai, sul letto operatorio dell’O. da C. 837, e vidi da me e per il cenno dei sanitari che non c’era nulla da sperare, cominciai a prepararlo ad una buona morte!

– Vincenzo – dissi – la ferita è grave, ma tu sei un uomo e non hai paura. Subito i medici ti opereranno. Perciò adesso mettiti nelle mani del Signore…

Fece segno che sì e lo confessai, e gli amministrai l’Olio Santo. Gli diedi da baciare il Crocefisso prima del rito: alla fine fu lui che volle baciarlo ancora con una passione di fede impressionante. E se prima era stato agitato ed irrequieto, ora si mise calmo calmo. Volle solo essere sollevato per mirar si l’addome.

– Mi sento tutto rotto lì – disse. Lo sollevai e vedendo la parte esternamente sana si riadagiò sul tavolo. Di fronte c’era una finestra ch’egli aveva ben veduta dapprima. Ad un tratto allungò il braccio sinistro, mi afferrò violentemente una spalla ed attirandomi su di sé disse con voce angosciata e gli occhi sbarrati:

– Non vedo più, non vedo più!

Lo esortai a star buono ed a rimettere la sua vita nella volontà di Dio.

– Mi sento andare tutto – sussurrò -; mi pare di perdermi…

– Non si perde mai chi va col Signore – dissi -. Ripeti adagio con me: Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l’anima mia!

– Gesù, Giuseppe, Maria – disse – spiri in pace con voi l’anima mia.

E stette buono buono giungendo le mani. Poi a poco a poco sbiancò e morì.

A Gorlovka restammo fino al giorno 28. I primi giorni ci fu un freddo intenso. Il termometro scese a -18°. Noi avemmo 6 congelati. Anch’io m’intorpidii le mani, celebrando il 16 la Messa su una collinetta, dinanzi le postazioni della la Cp. del 63°: mi dolsero le dita una settimana. Vi feci un cimiterietto con 10 Caduti russi, di cui uno ignoto: degli altri ho tutti i dati sul mio diario. E prima di partire raccolsi in un unico luogo anche i nostri cinque Caduti di Gorlovka.

A Shelesnoie Selo.

Il 28 lasciamo Gorlovka ed a mezzogiorno arriviamo a Shelesnoie Selo, su una zona tranquilla dello schieramento del C.S.I.R. Quelli del 79° sono addirittura… a New York, una colonia tedesca con 800 abitanti e 5 fabbriche. Qui non ci sarà molto da fare. Soltanto pattuglie nella terra di nessuno (i russi sono molto lontani), specie lungo le Balche Shelesnoja e Skotovatoja. Il cento Mutti ne fa una coi suoi uomini sino a Nelesnoje. Una matta passeggiata ci facemmo, Cividino ed io, il 30 fino alle prime case di Komsomoletz.

Il l° dicembre vengo a sapere dai lancieri di uno squadrone del Rgt. «Novara», che fanno parte con noi del Gruppo Garelli, che devono uscire di perlustrazione nella terra di nessuno. Sono piuttosto preoccupati, sia per le insidie dei partigiani o soldati russi, sia per il timore della inefficienza dei loro cavalli, provatissimi dal freddo. Per incoraggiarli e per aprirmi la strada a celebrare da loro il 5, primo venerdì del mese, dico che facciano preparare un cavallo anche a me. Il col. Garelli vince alcune resistenze e posso partire. Facemmo quel giorno una curiosa galoppata a Shachta Dvinazettvazet o Rudnik e Komsomoletz. Nel 1949, per il ricordo di quella cavalcata, un ex-ufficiale del «Novara» mi sosterrà validamente in una difficoltà per le mie Opere di carità di Udine.

Il 2 viene un pope a riaprire una casa alla preghiera; è reduce da dieci anni di prigionia in Siberia per la fede. Nel villaggio c’è un altro prete ortodosso, ma che ha aderito al verbo comunista. La gente non lo stima. Parla invece con commozione del vecchio santo parroco, che gli atei hanno talmente tormentato da ridurlo alla pazzia; è morto – mi si dice – di fame e di freddo per la via, senza che nessuno osasse soccorrerlo.

Il 3 dicembre il 63° Btg. parte per il fronte, in una zona lontana da qui, e va a schierarsi con la Divisione Celere. Il 4 celebro la S. Messa ad un gruppo di artiglieria: è la festa della loro patrona S. Barbara. Il 6 partiamo anche noi, alle lO. Passiamo per Jessinovataja e per Stalino ed a notte, sul camion del maggiore Di Franco, comandante le AA., arrivo a Slobodo Orlovo, ove è acquartierato il 20° Btg. del 3° Bersaglieri.

Stiamo per assumere lo schieramento in linea all’ala sinistra della Divisione Celere, mentre alla destra si trovano i bersaglieri del col. Carretto. Sarà su questo nuovo schieramento che la Legione, dal 7 dicembre al 25 gennaio 1942, avrà il suo glorioso bagno di sangue; e sarà di lì che ripartirà nel luglio 1942 per le gloriose gesta dell’agosto sul Don. Fino ad oggi, 6 dicembre, la Legione ha avuto 21 Caduti, 102 feriti (di cui 41 rimasti al reparto) e 8 congelati.

CAPITOLO III – Il Natale di sangue del 1941.

Dal 5 al 18 dicembre.

Il primo a raggiungere il nuovo schieramento fu il 63° Btg., che ci aveva – come ho detto – preceduto di qualche giorno. Esso si attestò il 5 dicembre nel villaggio di Malo Orlovka, che era l’estremo caposaldo a sinistra del settore della Celere. Più a sinistra ancora si stendeva la Divisione «Torino». Poco dopo, la 2a Cp. del 63° andava ad occupare il villaggio di Svecenko Ftoroi, un paio di chilometri sulla destra, sul ciglio di una balca profonda. Sul colle di là della balca, a circa due Km., c’era un altro caposaldo di prima linea, Novaja Orlovka, tenuto da una Cp. del 79° Btg. Alla sua destra c’erano i bersaglieri del 18° Btg., nel villaggio di Ivanovka.

Alle spalle di Malo Orlovka, nel villaggio di Crestovka, il giorno 7 venne a collocarsi il Comando della Legione. Mentre alle spalle di Ivanovka, c’era il villaggio di Mikailowka, con le restanti Compagnie del 79° ed il Gruppo Borghini della 3 a Artiglieria Celere. Proprio il 7 dicembre la la Cp. del 63° compì una ricognizione in forze su Plotski, un borgo circa 3 Km. a nord, di là d’una balca.

Io arrivai a Malo Orlovka ad azione compiuta. Ero partito a piedi da Slobodo e poi ero salito su un automezzo col maggiore Litta, che morirà eroicamente nella famosa carica sul Don, l’agosto del ’42. Avemmo nove feriti, di cui i più erano già al posto di medicazione ed altri stavano arrivando. Ti ricordi, Batel, che «crosta» quando feci per stenderti su un pancone? Quel giorno avevo – caso rarissimo – la borraccia piena di cognac: fu fatta fuori in un baleno.

Purtroppo, in quella circostanza, quattro uomini risultarono dispersi: Urizzi Francesco, il cui cadavere venne trovato mesi dopo, e Piani Carlo, Zanutto Armando e Bragagnini Francesco, di cui non si seppe più nulla.

Verso sera s’offrirono in molti di andarli a ricercare. E ci andammo. Ma ad un certo limite il cent. De Apollonia molto saggiamente ci trattenne. Poi si sparse la voce che la notte qualcuno arrivava dinanzi alle nostre postazioni e parlava in italiano e chiamava per nome – si disse – alcuni dei nostri. Tentammo allora le ricerche una seconda volta, percorrendo tutta la terra di nessuno, ad arco da Malo a Novaia; ma senza risultato.

Sulla notte del 9 una pattuglia russa sbucò da un cespuglione a NE di Malo, nel tentativo di cogliere di sorpresa due nostri uomini che erano di perlustrazione. Ne nacque una zuffa, in cui rimase ucciso Cogoi Arcangelo. Ma i russi dovettero ritirarsi; e chiazze di sangue mostrarono che essi pure avevano avuto dei feriti.

Portai la salma del Cogoi a Crestovka, e lo seppellii accanto a due fanti italiani, che – mi disse la gente del luogo – eran rimasti uccisi in una puntata, parecchi giorni prima del nostro arrivo. Si vedevano ancora le buche delle croci, che – diceva ancora la gente – erano state strappate e bruciate dai russi in un loro breve ritorno offensivo.

In quei giorni ebbi a soffrire non poco. Sia per un procedimento del tutto inammissibile, a mio parere, verso un Caduto. Sia perché desideravo al di sopra di ogni cosa che nella Legione regnasse un perfetto affiatamento. Pensavo di non avere il necessario prestigio per far superare certi atteggiamenti. Avevo sentito dire che da poco era venuto cappellano al 3° Bersaglieri, don Mazzoni, medaglia d’oro della guerra 1915-1918. E scrissi una seconda volta al Cappellano Capo, che mandasse me coi bersaglieri e don Mazzoni con la Legione. Ripeto: solo nell’addolorato desiderio di chiarire certe situazioni.

Ebbi un colloquio, indimenticabile, col cent. Mutti. Ne ebbi altri col Comandante e con qualche ufficiale. Desideravo, soprattutto, che venisse tenuto nel giusto conto quanto facevano e quanto soffrivano i nostri legionari ed i nostri soldati. Per esempio, le rischiose ed assideranti pattuglie notturne. Senza parlare delle continue privazioni o sofferenze quotidiane. Ecco, allora, delle annotazioni tratte dal diario del mitragliere caduto:

«…I pidocchi mi danno un vero martirio… Incontro e sparatoria di pattuglie. Guardia continua di notte… Continua molto freddo… Da qualche giorno arriva molto poco da mangiare. Ho sempre una fame da lupo che non posso descrivere. Giorno che ho in mente molto mia povera mamma. Detto rosario… Bisogna stare molto attenti… Molte ore di servizio… Sempre in posti pericolosi… Il rancio arriva regolare. Ieri sera abbiamo fatto la polenta con la zucca, l’ho mangiata con un po’ di latte. Non fa tanto freddo. Scritto a tutti… Bisogna stare molto attenti… Sono in attesa di posta e sigarette… Bisogna stare molto attenti… Molta attenzione di notte… Sono in attesa della posta… Vorrei scrivere una lettera d’amore alla mia Adelia e i propositi fatti, ma non mi riesce… La mia mente da diversi giorni non fa altro che pensare quello che devo fare quando sono a casa… Ho ricevuto notizia da mio zio che la mia Adelia sta o è stata poco bene. Ho il diavolo addosso di sapere la verità… Oggi nevica con stravento ed è molto freddo come da qualche giorno…».

Sono le note che danno il quadro della piccola sofferta vita del legionario dal 7 al 24 dicembre. Note intense, eppure così pacate! Si sente già nell’aria odor di battaglia vicina. La prima avvisaglia ci viene da Novaja Orlowka, la mattina del 18 dicembre.

L’attacco del 18 contro Novaja Orlowka.

Nebbia densissima. Non vedresti un uomo a venti passi. Il capomanipolo P., solida figura di piemontese, se ne va col caratteristico passo da montanaro ad ispezionare un’arma pesante, posta alla estrema sinistra del schieramento. Ed ecco emergere improvvisamente dalla bruma, a dieci passi da lui, due figure con le mani levate in segno di resa. Sono due soldati russi che vengono a darsi prigionieri, i quali con parole e con cenni fanno capire all’ufficiale come nel boschetto lì presso ci siano altri cinque loro compagni, pure bramosi d’arrendersi. Il capomanipolo, accompagnato dai due russi, va a far preda: si carica dei sette fucili – quattro sulla spalla destra e tre sulla sinistra – e poi s’avvia verso il Comando della Compagnia, lui in testa ed i sette prigionieri dietro in fila indiana e mani in alto.

Mi sono indugiato a narrare questa cattura perché, scrivendo, mi pare di sentirmi accanto il capomanipolo Ezio Barale ed il sottotenente mortaista Girolamo Zangrande, carissimi indimenticabili amici. Furono essi che mi raccontarono la scenetta. Mi diceva Barale:

– Avresti dovuto vedere P.! Sembrava un arsenale ambulante. Se ne veniva avanti, balzelloni più che mai, felicissimo di portare novità. C’era qualcosa di buffo nella scenetta. Poiché li aveva disarmati, sì, del fucile; ma erano ancora armatissimi di bombe e di pugnali.

E Zangrande rincarava:

– Peccato non aver potuto prendere una fotografia! Era una processione fantastica.

Barale e Zangrande, giovani ed allegri, amavano trovare il lato buffo fino sulle soglie di morte. Erano felici di poter sorridere e quando trovavano una briciola di umorismo se la godevano un mondo. La stessa guerra la facevano con cuore sbarazzino ed eroico, come se fosse stata un gioco più grande e più impegnativo.

Sette giorni dopo, cioè nella battaglia del Natale, scomparvero entrambi dopo aver combattuto fino all’ultima cartuccia. Barale lo trovai due mesi più tardi sepolto nella neve. E dello Zangrande seppi soltanto che fu visto fermarsi presso alcuni feriti del suo plotone, nel generoso intendimento di salvarli. I suoi cari ne ricevettero una cartolina nel 1942, tramite la Mezzaluna Rossa. Era stato fatto prigioniero, ma non è ritornato.

I sette prigionieri riferirono che quella mattina era stata fatta, dall’altra parte, una più abbondante distribuzione di vodka, perché la stessa sera i russi ci avrebbero attaccati. Approfittando dell’ubriachezza degli ufficiali e dei compagni essi eran fuggiti ed eran venuti a darsi prigionieri.

Viene la sera. Una sera però tanto accecata dalla nebbia che non può salvare i nostri, seppur vigili, da una certa sorpresa. Qui, in questo capannone al centro dello schieramento, sta una Breda, che da un’ampia breccia aperta nel muro avanza la canna verso il nemico. Sono all’arma i tre uomini di turno: Garofolo, inserviente di sinistra; Inaudi, il tiratore; e Garnieri, inserviente di destra. Il primo è un friulano, gli altri due sono piemontesi.

Garofolo Umberto un’ora fa ha cavato dal portafoglio la fotografia della moglie e l’ha baciata più volte: a casa ha tre creature, una delle quali gli è nata dopo che se n’è venuto in Russia. Stavano conversando per far correre l’ore e qualcuno esprimeva apprezzamenti sulle donne russe, sgraziate e mal vestite. Egli aveva osservato:

– Non c’è donna come la donna italiana. La mia, poi, è la meglio di tutte.

Ed aveva cavato la fotografia per baciarla mentre – in un raccolto silenzio, per la commovente semplicità di quelle parole e di quel gesto – il pensiero di tutti volava alle case, alle spose, ai bimbi.

È Garofolo che scorge per primo, entro la nebbia, il nemico:

– Sono i russi! – dice ad Inaudi.

E Inaudi si precipita sull’arma e preme il bottone di sparo.

Ma contemporaneamente una raffica di mitragliatrice russa risponde: e Garofolo, colpito da un proiettile che gli è penetrato dalla bocca, aperta nel grido d’allarme, s’accascia sul compagno. Dalle labbra gli esce appena qualche estremo respiro che sembra un lamento.

– Che c’è da piangere? – lo rimbrotta quasi Inaudi – Non avrai mica paura? Sta su e passami i caricatori.

Ma Garofolo non piange e non ha paura. Garofolo muore: è morto.

Garnieri passa subito al suo posto e poiché non c’è né tempo né spazio per comporre la salma dell’amico, mentre con una mano sorregge il caduto con l’altra fornisce al tiratore le munizioni. E la Breda canta: e tutto lo schieramento si risveglia, empiendo le tenebre del crepitio e dello scoppio di tutte le armi.

I russi però, fasciati dalla nebbia e dalla notte, sono a pochi metri dalle case. Qui alcuni sono già a ridosso di una di esse; e con le bottiglie incendiarie, piene del cosiddetto «cocktail Molotoff», la mandano in fiamme.

Intanto le artiglierie di Crestowka e di Michailowka cominciano a tuonare, secondo l’indicazione dell’ufficiale pattugliatore:

– Accorciare di cento metri!

– Accorciare di cinquanta!

Il sottotenente Zangrande sta facendo festa coi mortai da 81 e le bombe d’alta capacità. I proiettili fanno la celeste piroetta per precipitare a soli cinquanta metri dalla nostra linea. Ma ecco una bomba a mano, scagliata da un russo che s’era fatto sotto, scoppia contro la mitragliatrice dell’Inaudi, inceppa l’arma, ferisce lui ad una coscia e quasi acceca con la zaffata della fiamma Garnieri, l’inserviente superstite. Mentre Garnieri si getta fuori a bombe a mano contro il nemico, l’Inaudi corre con l’arma in una stanza ove c’è luce, la riaggiusta e la riporta in postazione, ove entrambi continueranno a combattere fino a che il nemico sarà posto in fuga.

Solo allora si presenteranno al luogo di medicazione, non senza aver prima composta la salma del camerata Garofolo che col grido d’allarme aveva a sé procurata la morte ed ai compagni la salvezza.

Il giorno dopo raccogliemmo e seppellimmo i cadaveri nemici. Eran quasi tutti bruciati dalle stesse fiamme che avevano acceso. Solo ad uno trovai il cilindretto di bachelite col rotolino della carta di riconoscimento. Si chiamava Ilgninski Obrognislau Odrauzievic e nel luogo riservato al grado c’era la qualifica di «comandante di tank». Li seppellimmo decorosamente, mettendo un recinto di legno intorno alla fossa e ponendovi sopra una croce di ferro.

Ed io caricai la spoglia di Garofolo su una slitta e scesi a Mikailowka, ove lo seppellii. Fu nel luogo inaugurato dalla sua fossa che formammo poi il nostro Cimitero di Mikailovka.

Ritornato a Novaja, vi anticipai il Natale, celebrando la S. Messa e distribuendo la Comunione a tutti quelli che poterono parteciparvi. Si diedero il cambio nelle postazioni per fare il loro anticipato Natale. Comandava la Compagnia l’ottimo cent. Mengoli. Ed io celebrai nella casetta dove abitava il Cm. Tonolini. Passai ore bellissime con quei cari ragazzi. Non so spiegarmi neppure adesso perché mi venne l’idea di fare il Natale in anticipo proprio a Novaja. Non mi sarei mai immaginato che per la gran parte di loro il Natale sarebbe stato un Natale di morte.

La battaglia del Natale.

La vigilia del Natale, a Crestowka, dove aveva sede il Comando della Legione, ci si mise a fare un po’ di pulizia in uno stanzone buio e pidocchioso, per la Messa di mezzanotte, mentre il cappellano in un angolo attendeva a quell’altra pulizia, confessando. Si preparò un modesto altarino, vennero confezionati sei lumi a nafta con sei scatolette da carne e si scovò persino un «harmonium» per accompagnare con qualche motivo musicale la cerimonia sacra.

I nostri legionari, i nostri fanti mortaisti e cannonieri e gli artiglieri delle batterie aggregate affollarono, nell’ora sacra al mistero di Betlem, l’umile stanza che somigliava molto alla stalla in cui nacque Gesù.

Davanti all’altare, come Saul che di tutta la testa si ergeva sul suo esercito, circondato da tutti gli ufficiali, c’era l’alta figura del Comandante la Legione. La luce fumosa delle sei scatolette schiariva soltanto la bandiera tricolore, messa a fondo dell’altare, e, sul bianco di essa, la Croce ed uno di quei piccoli presepi-cartolina, che s’aprono ad armonica, arrivato dall’Italia con la posta del giorno prima.

Distribuii la S. Comunione a quasi tutti i presenti e rivolsi alla fine del rito alcune parole d’augurio al Comandante ed a tutti i nostri combattenti. La Messa riuscì tanto altamente suggestiva che ne rimanemmo commossi. «È stata la Messa più bella a cui abbia mai assistito in vita mia – mi dissero molti -; meglio che in una cattedrale!».

Noi ci aspettavamo che i russi avrebbero approfittato della notte del Natale, sacra alla nostra fede, per attaccarci. Ed infatti, alle 0,30 del 25 una formazione russa attaccò il caposaldo di Malo Orlowka, ma venne decisamente respinta. Nove prigionieri diranno che, per l’errore di un ufficiale, le truppe destinate alla grande offensiva non s’erano incontrate all’ora prevista, e cioè alla mezzanotte del 24. L’attacco in forze fu quindi rinviato alle prime luci del 25.

M’ero gettato, vestito, sulla brandina da campo, quando alle 6 del 25 le artiglierie di Crestowka cominciarono a tuonare. Seppi che Malo era investita da un furioso assalto. Mi precipitai lassù ed assistetti all’ultima fase del combattimento.

Mentre correvo di postazione in postazione per controllare se ci fossero dei feriti e per dire una parola di fede, i legionari volgendo il capo per vedere chi passasse, mi lanciavano un gioioso «Buon Natale, signor Cappellano» e si riconcentravano subito sulle armi. Il ten. Pregelio, ardito e scanzonato, mi invitava a vedere come tirava con l’alzo a zero sul boschetto Tre Croci, coi suoi cannoni anticarro.

Verso le 9 parve che dinanzi alle postazioni fosse ormai silenzio. Ed io ottenni dal cent. Mutti di uscire a raccogliere i feriti russi rimasti sul terreno. Ma dal boschetto una raffica di mitra mi costrinse a rientrare. Il fuoco riprese e cessò del tutto verso le 10. Il prigioniero Siimeon Sacko dirà: «Ho visto cadere almeno una settantina di miei compagni, tra cui parecchi sottufficiali». Ed altri sei prigionieri dichiareranno che il 50 od il 60 per cento degli attaccanti era stato messo fuori combattimento. Noi a Malo avemmo solo alcuni feriti, di cui l’unico grave il caro Siro Cisilino che morirà giorni dopo all’ospedale da campo 837.

Verso la sera del 25 un russo, rimasto tutto il giorno nella neve, riuscì a trascinarsi presso ad una nostra postazione ed a lanciarvi una bomba a mano che ferì – non gravemente – una delle nostre più vecchie ghirbe, già pratico di guerra. Anche il russo ebbe una gamba spezzata da una raffica di mitragliatore. Mentre il medico gli curava la ferita, io gli mondavo la imboccatura delle maniche, che erano un blocco di ghiaccio, e sfregandogli con la neve le mani congelate, lo rimproveravo dolcemente perché non si fosse arreso prima: «Noi siamo italiani – gli dicevo – e gli italiani sono buoni. Vedi come ti trattiamo». Mi rispose: «Jeslija ransce snal!» (Se l’avessi saputo prima!). E poco dopo, al ten. Pappalepore, che si avvicinava a vedere come stava, diceva con calore: «Tovarish doctor, spassiba!» (Compagno dottore, grazie!).

L’attacco russo del Natale, che investì tutto il settore della Celere, mirava a penetrare a cuneo per la vallata di Alexeievo Orlowo. Bisognava, perciò, scardinare soprattutto i capisaldi di prima linea di Novaja, tenuto dalla 2a Cp. del 79° Btg. con due plotoni di mortaisti e di cannonieri del 63° AA., e di Ivanovka, tenuto dal 18° Btg. del 3° Rgt. Bersaglieri.

A Ivanovka i bersaglieri combatterono a lungo eroicamente, ripiegando poi su Mikailovka. Lasciarono nelle isbe una trentina di feriti, che trovammo tutti uccisi il giorno 28, quando riconquistammo quel caposaldo. Ne benedirò io il Cimitero il 6 gennaio, sotto la neve; ed il col. Carretto chiamerà ad uno ad uno i nomi dei suoi Caduti con la voce rotta dalla commozione.

A Novaja Orlowka noi avevamo meno di 200 uomini, tra camicie nere e soldati delle Armi Accompagnamento. Li comandavano il cent. Mengoli, i Cm. Tonolini, Codeluppi, Monelli e Barale ed i sottoten. Micale e Zangrande. L’attacco cominciò alle 6 del mattino. I russi erano certi che ne avrebbero avuto ragione d’impeto, o con poca fatica. Il ten. russo Michael Ilia Semionovic, che catturammo il 28 a Woroscilova e che mi si affezionò nelle due notti che passammo assieme, confidava: «Sapevamo che a Novaja eravate pochi; ma ci accorgemmo subito che dovevate aver ricevuto rinforzi, perché la resistenza fu assai maggiore di quanto ci aspettassimo e spezzò l’impeto dei nostri, compromettendo tutti i nostri piani». Di rinforzi, invece, non ce n’erano stati affatto.

Circa 900 uomini della 962a Divisione di Fanteria russa irruppero contro il nostro caposaldo e l’avvolsero anche alle spalle. Alle 8 le comunicazioni telefoniche erano già tagliate. Il cent. Mengoli aveva fatto appena a tempo a telefonare: «I russi sono moltissimi. Intensificare il tiro delle artiglierie. Noi ci difenderemo fino all’ultimo».

Poco dopo doveva gettarsi fuori dalla casa, dove aveva sede il Comando, per ricacciare a bombe a mano i russi, che in quel punto riuscivano già ad infiltrarsi. Poi corse, insieme col suo portaordini, ad ordinare lo spostamento di un’arma pesante per tamponare quella falla dello schieramento. Ma nel ritorno rimaneva colpito da una fucilata al petto e cadeva al suolo sui margini della strada.

Il fedele portaordini si chinò subito su di lui per soccorrerlo, ma il centurione gli disse:

«Non preoccupatevi di me. Per me è finita. Corri dal Cm. Tonolini e digli che si assuma il comando. E dì agli ufficiali che resistano fino all’ultimo».

Il portaordini andò a portare l’estrema comunicazione del comandante e poi si mosse per ritornare in suo soccorso. Ma intorno a lui che giaceva ferito al suolo c’era già un nucleo di russi. Allora i nostri, ritirandosi dalle case più avanzate, fecero quadrato verso est una prima ed una seconda volta, e continuarono a contendere il passo al nemico casa per casa. Fu una lotta terribile e tragica.

Quando, verso le 11, essendo esaurite le munizioni venne dato l’ordine di dirigersi verso Mikailowka o Ivanovka, ed i superstiti sotto il tiro dei mortai e delle mitragliatrici russe, nel freddo e nella bufera, iniziarono quella che doveva restare famosa come la «via crucis» del dì di Natale, nell’ultima casa rimase a proteggere il ripiegamento il capomanipolo Tonolini Vittorio con alcuni pochi. Il sottotenente Zangrande Girolamo, intanto, s’affannava a portare in salvo i suoi feriti, e per quel pietoso indugio restava preso nella morsa.

Dalla casetta si scaricavano sul nemico le ultime cartucce. Poi si fece, d’improvviso, un eloquente silenzio. E qui cedo la parola ad una donna russa che affermò d’aver visto la scena di persona:

«Poiché dalla casa degli italiani non tiravano più, un ufficiale sovietico si avanzò da quest’altra verso di essa, attraverso l’orto, e d’albero in albero. Nessuno sparò. Quando fu a pochi passi si aprì la soglia e ne uscì il vostro ufficiale, un giovane alto, senza capello e con le mani aperte, come per dire che non aveva più “patrone” (cartucce). Allora l’ufficiale russo gli si avvicinò, gli battè la destra sulla spalla in segno di ammirazione e, presolo a braccetto, se n’andò via con lui».

Così si chiudeva, col riconoscimento dello stesso nemico, l’eroica resistenza di Novaja Orlowka, di cui la Legione «Tagliamento» si gloriò come di un fatto d’armi sublime, anche se sfortunato.

Quel giovane senza cappello, era il mio carissimo amico c.man. Tonolini, un «mugugnatore» di temperamento, con cui avevo stretto cordialissimi rapporti nelle sabbie del Dnieper. I pochi superstiti di quella eroica avventura narrano di lui:

«Egli era dappertutto; alle mitragliatrici e tra i feriti; dava ordini agli ufficiali, incoraggiava i combattenti, organizzava due volte il quadrato difensivo, faceva innalzare barricate, spostava le squadre secondo il bisogno, scagliava bombe a mano; aveva perduto l’elmetto e correva da un punto all’altro a capo scoperto, calmo, terribile, invulnerabile».

Era suo attendente un vecchio combattente mantovano, di nome Ghiselli, che aveva fatto da ordinanza anche a me, dal 18 al 23, allorché ero stato a Novaja per l’anticipato Natale. Ferito anche lui, nella prima ora di combattimento, sarebbe voluto restare, ma il Tonolini volle che partisse verso Mikailovka; tuttavia prima di lasciarlo lo baciò affettuosamente. Quando più tardi il buon Ghiselli viene a sapere che il suo ufficiale non è rientrato, si leva dalla paglia e dice: «Voglio andar a morire col mio tenente». E brancola verso l’uscita. I camerati accorrono per fermarlo, ma lui è già caduto a terra.

Il Tonolini morì tre anni dopo, in prigionia, nel campo n° 74, colpito a sua volta dal tifo petecchiale, dopo essersi prodigato nell’assistenza dei prigionieri ammalati prima di lui. Così mi raccontò don Carlo Caneva, cappellano della «Julia» e fondatore del Tempio dei Caduti in Russia a Cargnacco. Ed una delle cose più dolci della mia povera vita è la testimonianza di don Caneva, che Tonolini mi ricordò a lui in quel triste luogo con memore, cordiale amicizia.

Due o tre chilometri alle spalle di Ivanowka e di Novaja Orlowwka, nel fondo della valle, c’era – come ho detto – il caposaldo di seconda linea di Mikailowka, dove c’era il resto del 79° Btg. al comando del l° seniore Patroncini, il gruppo d’artiglieria del maggiore Borghini ed il Comando di settore. I russi cominciarono a piovere da tutte le parti: dalla balka tra Scevcenko e Novaja, dalla balka di Ivanovka e dalle balze ad est. Mikailowka doveva essere espugnata ed espugnata subito, perché era la posizione chiave di tutta la valle. Ma non venne presa mai.

Legionari, fanti ed artiglieri – i quali, quando non poterono più usare dei cannoni, si mescolarono agli altri nelle postazioni – formarono una barriera invalicabile. Di quella gloriosa resistenza io ricorderò solamente l’episodio della morte del cent. Mario Gentile, comandante della Compagnia mitraglieri di Cuneo, così come me le raccontò il nostro indimenticabile «Peder» cioè il medico del 79° dott. Pietro Azzolini, trucidato poi a Vetto nel 1945.

Il Gentile era corso a disinceppare personalmente una delle sue mitragliatrici e fu ferito mentre stava orientandone il tiro quasi allo scoperto, per poter meglio arrestare i russi che dilagavano giù dalle quote verso Mikailowka. Appena colpito, non si preoccupa di sé, ma ai suoi mitraglieri che accorrono sgomenti dice:

– State tranquilli, ragazzi, e resistete sempre.

È portato al posto di medicazione. E non ha un lamento. Sorride anzi. Dopo due mesi riesumandone la salma per una migliore sepoltura, ritroverò quel sorriso intatto come se fosse qualcosa d’incorruttibile ed eterno, e mi fermerò stupefatto a contemplarlo. Io non ero presente alla sua morte, poiché mi trovavo a Malo Orlowka. Fu il medico che, con grande senso cristiano, gli suggerì parole di fede. Ed il buon centurione, sollevando lentamente la mano, si fece un ampio segno di croce.

Cinque giorni prima me n’andavo a celebrare la S. Messa in una casa russa, ove erano di stanza alcuni legionari.

– Dove vai, cappellano? – mi chiese.

Gli dissi dove. E lui:

– Aspettami. Vengo anch’io.

Venne infatti. E lì, fra le camicie nere, assistette devotamente a quella che doveva essere la sua ultima Messa.

La ferita era gravissima, tanto che il centurione cadde presto in quello stato di assopimento che poco è più morte. Ma se ne risvegliò due volte.

La prima fu per invocare i suoi due bambini, e fare loro, da tanto lungi, l’ultima più soave esortazione:

– Diddy!… Pucci!… – disse – Buoni!… Buoni!…

E mentre parlava così, muoveva le mani a carezzare, come se fossero lì, come se sentisse al contatto delle dita le due testine care.

La seconda volta, si riscosse per dire: – Mitraglieri…

Poi tacque per sempre. Il medico rievoca quell’istante con queste eloquenti parole: – Mi parve trasfigurato e luminoso come un santo d’altare!

Un racconto a parte meriterebbe l’azione compiuta il giorno del Natale della 2a Cp. del 63°, di stanza nel villaggio di Scevcenko Ftoroi, dedicato alla memoria del grande poeta ucraino. Quella Compagnia era comandata da una delle più tipiche figure della Legione, il cent. De Apollonia, «mugugnatore» ed antiretorico per eccellenza ed insieme di un singolare e freddo senso del dovere. Quel che fece coi suoi uomini è forse un po’ lasciato in ombra, proprio per la sua natura, schiva di esibizionismi. Ma fu, a mio parere, un’azione intelligente ed efficacissima.

Ricevuto l’ordine di accorrere in soccorso della 2a Cp. del 79° a Novaja, il De Apollonia vi si mosse con la sua Compagnia. Ma i russi riempivano la balca tra lui e Novaja. Egli allora andò controllando e disturbando i movimenti russi dall’alto, con una insistenza ed una audacia che costò delle sensibili perdite, anche per il mitragliamento e lo spezzonamento degli aeroplani russi. Infine, con una manovra perfetta arrivò nei pressi di Crestowka e protesse la ritirata del Comando della Legione.

Ma forse il più efficace rapporto di quella azione traspare dal diario del mitragliere caduto, che si trovava appunto con quella Compagnia.

«25 Dicembre – Montato di guardia ore 21,30. Ore 1,30 alla mitraglia. Dormito un po’ vestito. Ore 7 dobbiamo spostarci. Mitragliati e spezzonati due volte. Visto aggiramento 79° Btg.; 200 tra morti, feriti, dispersi, fra i quali Dorini e Gatti. Due Divisioni russe… Nevica e non si può stare riparati causa pericolo di accerchiamento. Seguitato tutto il giorno a fare spostamenti. Legione tutta ritirata. Noi invece ancora al paese (intende a Crestowka), a causa 4 camion. Dobbiamo proteggere ritirata. Siamo un 30 uomini. Venuti i russi fin davanti la mitraglia. Fatto prigioniero allungando la mano. Venuta pattuglia russa. Ripiegamento tutta fretta. Sono tutto sfinito e bagnato. Ho due dita nere… Ore 22: andati di nuovo in postazione. Attaccato».

A Crestowka tutto il presidio del comando – legionari, fanti ed artiglieri – combatterono fino al pomeriggio. Verso le 2 o 3 si ritirarono ordinatamente a nord, nel caposaldo di Malo, rimasto intatto. Ricordo che c’era una nebbia insidiosa. Io uscii da Malo e mi arrampicai su uno dei pali di controllo dei lavori agricoli per vedere se i nostri avevano la via libera. Grazie a Dio, tutto procedette bene. E la sera del Natale il Comando Legione era al riparo nell’indomato caposaldo di Malo Orlowka. In quell’azione morirono Pregnolato Luigi e Ronutti Giovanni e rimase ferito gravemente Mauro Vittorio che spirava giorni dopo a Rikowo.

Episodi del martirio di Novaja.

A Novaja, per piegare l’ostinata resistenza dei nostri, i russi subirono gravi perdite. I pochi civili rimasti sul luogo mi dichiararono che i morti e feriti russi erano stati numerosissimi. Ma il nostro presidio locale venne quasi distrutto. Il 27 trovai quattro soli morti, dei nostri. Ne trovammo molti altri due mesi dopo, sotto la neve, in una fossa comune a nord del paese. Ed altri molti ne rinvenni dispersi qua e là sotto la neve, quando venne lo sgelo. In tutto raccogliemmo le salme di quarantadue Caduti. Da parecchi chiari indizi potemmo constatare che i feriti erano stati tutti uccisi.

Lo stesso, del resto, accadde ad Ivanovka, per i bersaglieri feriti, di cui uno solo si salvò. Mi raccontarono che la sera del Natale alcuni russi entrarono in una casa, dove giacevano alcuni bersaglieri. E cominciarono a portarli fuori ad uno ad uno. Quel tale, a cui ho accennato, sentiva lì fuori, di volta in volta, dei colpi d’arma da fuoco. Era ferito al dorso, ma le gambe le aveva sane. Quando capitò il suo turno, si lasciò condurre, fingendosi debole. Ma d’improvviso si gettò contro il russo che lo accompagnava e lo atterrò; e quindi si precipitò, in mutande ed a piedi scalzi, giù per la collina, inseguito subito dopo da raffiche di mitra, che fortunatamente non lo raggiunsero. E riuscì ad arrivare, stremato e congelato, nel caposaldo di Mikailowka.

Certo una simile sorte toccò al nostro Ernesto Zarotti a Novaja. Ferito al capo, era stato trascinato in un’aula delle scuole; ed un civile russo era accorso a portargli da bere. Io lo trovai il 27, ucciso da un colpo a bruciapelo al cuore, mentre il borghese russo, che mi si disse fucilato dai suoi connazionali, giaceva esanime contro il muro di un capannone poco fuori di lì. Qualcuno aveva rovistato nelle tasche di Zarotti; intorno a lui giacevano disperse le povere cose del suo portafoglio e proprio sul petto c’era uno di quei «Cuori di Gesù» in stoffa che si usan portare a forma di scapolare.